“汉江水,美如画,我在江边纤绳拉,上襄凡、下汉口,木船就是我的家;踏波涛、顶风沙,数九寒天赤脚丫;闯过险滩还有弯呀,风里雨里飘天涯。”

这是流传于汉江中游的一首惊心动魄、荡气回肠的船家民谣,它刻画了船工们在生产劳作中面临的艰辛风险,反映了劳动人民无畏的拼搏精神。这就是汉江号子,它朴实直白,朗朗上口,富于乐律。但随着历史变迁,这一民间音乐渐近失传,也将成为千古绝唱。

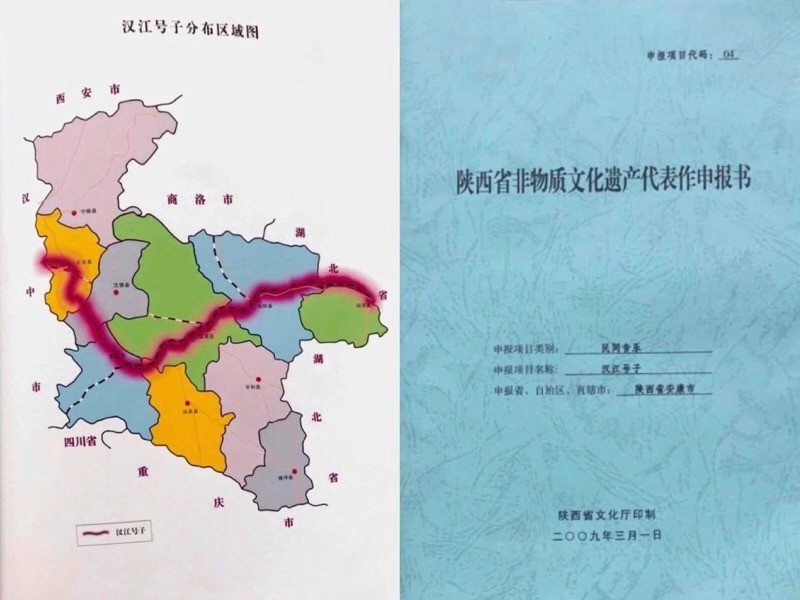

在本次调研活动前期,调研团队通过翻阅地方志、在市图书馆与网络资料库查找了有关汉江号子的书籍,大致了解到汉江号子的历史起源与发展概况。汉江号子在陕南汉中,安康汉江流域皆有流布,起源自明初艄翁击鼓,至清朝中期形成。因水运条件优越的汉江沿岸吸引了大量船工背纤摇橹来此谋生存,船工们在跑运输时,由于汉江河道弯曲,江水涨落变化无常,为战胜这恶劣的自然条件,便形成了自己独特的“号子文化”,以此闯滩斗水、指挥行船,它持续盛行直至20世纪40年代,后由于陆路交通发展而日渐衰微。

在中期实地调研采访阶段,调研团队来到安康市群众艺术馆,接触到了汉江号子申报非物质文化遗产项目的原始文件,在相关文物保护人员的讲解帮助下对非遗项目书进行了细致地学习与记录,更进一步认识了汉江号子的艺术特征与保护状况。

调研团队了解到存在于安康境内的秦、楚、川地的语言以及安康复杂的地理环境形式多样的劳动形式造就了汉江号子鲜明的地方音乐风格。汉江号子旋律音调的起伏升降大而频繁,跌宕豪放,节奏紧密而变化多端,不仅反映了船工们在生产中的劳动情绪,起着统一劳动意志,协调劳动步伐的号召和组织作用,同时也起着鼓舞劳动者斗志,调节劳动者精神的作用,有极高的审美价值和历史文化价值,是安康地区宝贵的民间音乐财富,在2008年被评为陕西省第二批非物质文化遗产。但在近年来,随着交通方式的变迁及汉江上游水电站的修建,汉江上的木帆船已经退出了历史舞台,老一辈能喊号子又拉纤的船工已经白发苍苍。汉江号子这一古老民间艺术已濒危失传,难以再拥有自己的生存和发展空间。

为保护和传承汉江号子这一民间艺术,使能在安康这块土地上传承下去,安康市非物质文化遗产保护中心制定了十年保护计划并负责组织实施,该计划主要从静态和动态两方面进行了规划:第一部分静态保护,是从现有的基础上,更进一步全面细致地开展普查工作,建立专人管理汉江号子资源库和资料档案库,成立专家组成的汉江号子研究中心,深入开展理论研究工作并将研究成果以音、像、影、文字等多种形式予以出版、推介;广泛发动群众对汉江号子的曲谱进行收集和征集。第二部分动态保护,主要通过以下四步:建立生态保护区和覆盖汉江流域的汉江号子活动网;建立汉江号子传承体系;制定激励政策以保护汉江号子民间艺人,使其享受部分福利待遇和优惠政策;将汉江号子纳入各项展演、评奖,并结合安康系列民俗节目进行宣传和展示。

在群艺馆内,调研团队也了解到现今一部分前期的保护措施已经完成,许多汉江老船工们的采访录音和汉江号子的音乐整理已被收集到《安康民间艺术十大集成》中,弘扬原生态汉江号子的歌舞表演《喊起号子闯险滩》引起强烈反响,汉江号子的传承人和传承谱系已被确立。可以说,政府相关文化单位已经为汉江号子建立起一定的保护和传承机制,但独木不成林,传承这一民间音乐文化也需要民众提高参与程度。已经收获热烈反响的的歌舞表演改编可作为成功经验参考,这启示大家要传承汉江号子文化,应当在继承中创新,把它引入大众文化和民间娱乐生活中,这样才能更好地增强民众对汉江号子的认识、了解与喜爱程度,使其深入寻常百姓家,永葆文化生命力。

文稿:李思悦

摄影:吴 悠