值浙江大学113周年校庆前夕,作为校庆献礼活动的一部分,浙江大学光华法学院《钱江潮》杂志社专门策划了一期寻访之江历史的专题报道,以期能勾勒出之江校区的历史轮廓。

《钱江潮》杂志社成立了专题小组,四个部门同学分工协作,编辑部同学前往浙江大学校史馆、档案馆中搜集了大量的相关资料,我们也有幸约访到了对之江校区校史有着很深了解的浙江大学之江校区党工委书记胡炜老师。整个采访过程如同一位熟悉的长辈在向我们述说一段尘封的历史。

(一) 序

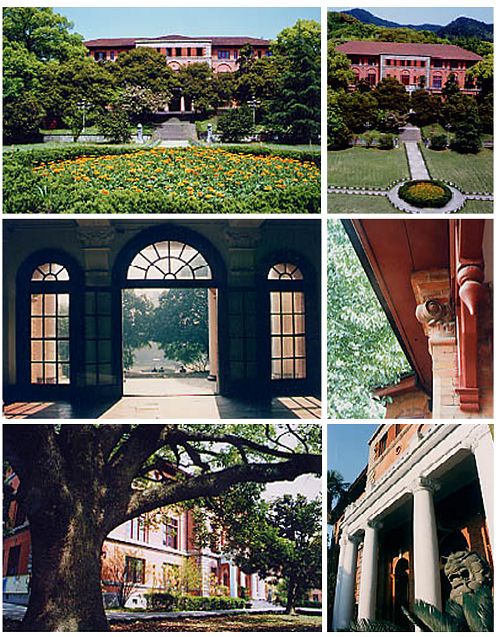

浙江大学之江校区,坐落于风景名胜汇聚的杭州市西湖区,2006年6月被国务院确立为第六批国家重点文物保护单位。

这里是历史上的之江大学的所在,之江大学作为浙江大学历史渊源中的一支,同浙大的其它文脉一道汇聚成海,方成今日求是为训的浙江大学。虽岁月流转,而文脉相承,追求科学与真理的信念不变,爱国爱家的情怀依旧。在浙江大学将迎来她113岁生辰的时候,我们想要还原之江校区那段被遗忘的历史片段,作为生日礼物送给母校。

(二)之江简史

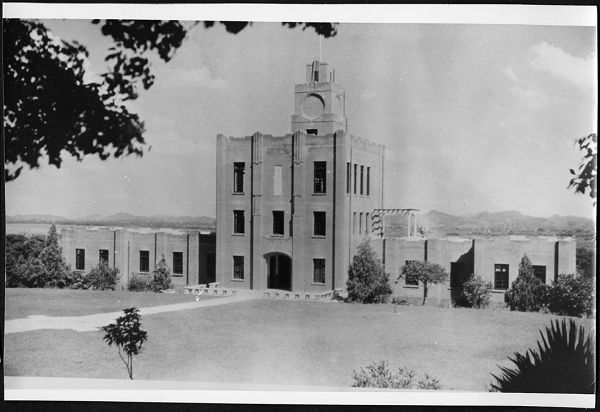

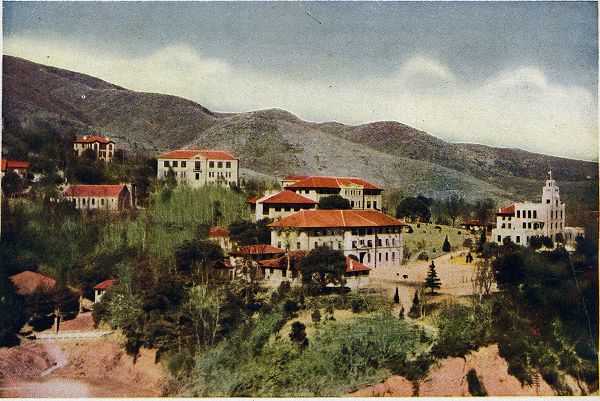

现浙江大学之江校区,曾是中国最早也是最优秀的大学之一——之江大学的校园所在,除了树木的生长变化,几幢新楼的出现,一百多年来这里的变化并不算大。

岁月在静谧的秦望山下为之江隐藏了一段美丽而澎湃的故事,郁郁葱葱的参天老树们则像是帘帐一般将之江这个美人儿藏在了深闺里。

之江校区位于武林南郊,钱塘江畔,月轮山下,东接六和塔,西邻九溪水,依山临江,风景秀丽。整座校园根据山形地势而建,遍栽各类树木花草,春夏秋冬四季风景各异。

这片土地上曾是中国最早的现代大学之一之江大学的所在,而之江大学与当今中国诸多高校有着血脉相承的关系。在1952年的全国高等学校院系调整过程中,之江大学土木系、机械系并入浙江大学,商学院并入上海财经学院(今上海财经大学),工学院建筑系并入上海同济大学,航空工程系并入中央航空学院,文理学院部分并入复旦大学,之江大学余下文理学院同浙大文、理学院部分,浙江师专、俄专,组建浙江师范学院(杭州大学前身),校址设在原之江大学处。

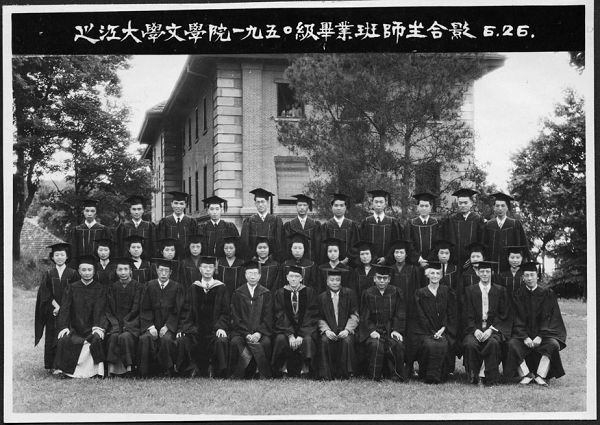

之江大学起源于1845年美国北方长老会麦嘉谛牧师在宁波创办的崇信义塾,它是基督教美北长老会和美南长老会在中国杭州联合创办的一所教会大学,也是中国解放前十三所教会大学之一。该校1867年迁往杭州,改名为育英义塾,初设皮市巷,后移大塔儿巷。1897年开设大学课程并改名育英书院,1911年迁于二龙头山六和塔西,秦望山麓,面钱江,取名“之江学堂”。1909年美南长老会加入。1914年改名为之江大学。1920年之江大学在美国立案,引入西式礼服学位帽,授予毕业生学士学位。北伐战争期间大学一度停办。1931年向中国政府立案,因为只有文理两个学院,定名私立之江文理学院。抗日战争期间,李培恩任校长,大学曾一路辗转至安徽屯溪、上海、福建邵武、贵阳、重庆等地,坚持艰难办学。抗战结束后,到1948年因已拥有文、商、工三学院,之江大学之名得以恢复。1951年被浙江省文教厅接管,美籍教员离校回国,1952年经历院系大调整后,之江大学大部并入浙江大学,这段历史宣告结束。

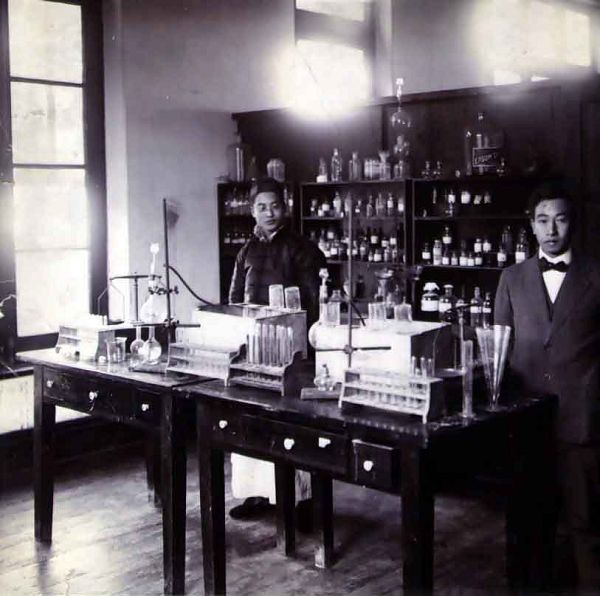

之江学校为一所综合性大学,学制4年,实行学分制。建校初期均由美国人担任校长,如王令赓(Rev. E. L. Mattox)、裘德生(Warren. H. Stuart)等,后改由教育界德高望重的中国人担任校长一职,另聘请美籍教师和国内知名教授授课。历任校长有裘德生、王令庚、司徒华林、费佩德、朱经农、李培恩、黎照寰等。之江大学以设立人、校董会、院长、院务主任为领导,下设院务会议常务委员会、其它各种委员会和附属高级中学。院务会议常务委员会之下又设事务主任、教务主任。培养学生过程中倡导第二课堂、各种文体社团活动,实行奖学金制、勤工助学和本科生导师制,这些均是当代高等教育的先声。

如今的浙江大学之江校区占地660亩,校舍建筑总面积7万平方米。1992年,经原国家教委批准,在此建设基础部,作为重点项目列入国家“八五”计划。2002年之前,这里旧称“三分部”,每年有千名新生在此进行第一学年的基础阶段学习。浙江大学紫金港校区启用后,成为浙江大学成人教育学院,而今是这里是浙江大学光华法学院的所在地。

(三)之江校友录

之江大学英才辈出,它为近代中国培养了一大批的国之栋梁,他们也成为了这所大学辉煌历史的一部分。

史量才,民国著名报业家,之江大学名誉董事,一生崇尚新闻自由。在之江大学复校运动中,史量才曾资助学校大量经费,使学校得以顺利复校,并于1933年捐建体育办公楼一座。史量才1934年11月被国民党特务杀害,在其逝世后的第二年,家属根据遗愿又向学校捐赠“经济学馆”一座,也就是在之江保存至今的标志性建筑——钟楼。如今,史量才捐赠的这两座楼成为杭城历史文物中重要的一部分,彷佛那个时代的纪念碑,做为历史的注脚长存在这块土地上。

李作权,1938年毕业于之江大学。李作权先生深受宗教仁爱思想的熏陶,毕生倾注大量精力做社会福利服务工作。1997年,在浙江大学建校100周年之际,他捐资70万元,用于建造现在之江校区的李作权学生活动中心。

吴晗,中国现代著名历史学家、社会活动家。1927年考入之江大学预科,一年后因之江大学停办,吴晗考入吴淞的中国公学大学部。吴晗先生对中国的文化教育做出了巨大的贡献,其一生著有《海瑞的故事》、《灯下集》、《春天集》、《明史简述》等作品。

朱生豪,翻译家,《莎士比亚全集》的首译者。1929年,被保送进入之江大学国文系。在学校里是有名的学生诗人,在之江诗社,被称为之江才子。其夫人宋清如也曾就读于之江大学。在他32年的生命里,呕心沥血翻译了莎士比亚全集,成为中国出版翻译的第一部外国作家全集。后人如是评论他的翻译作品:“其质量之高,迄今无出其右者”。

李培恩,曾任之大校长,并亲自教授经济学课程,采用全英语教学,要求学生作业和考卷全部使用英文,李校长对学生的要求十分严格,一丝不苟,很多学生工作后,都受益于他的教学。

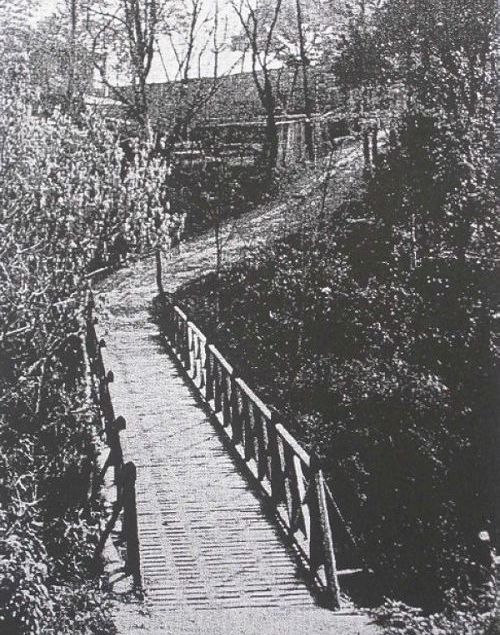

司徒华林,司徒雷登之弟,之大第三任校长。司徒校长任职期间,学生奖学金和免费贷学金得到了增加。任期内曾在校内头龙头与二龙头两山之间的山涧上架设一座木桥以便利师生通行。桥下涧泉幽咽,蓄成了一汪碧水,周边林木疯长,杂花生树,景致幽美。当年这座桥是学生们约会胜地,故得“情人桥”之名。上世纪三十年代曾执教于此的词学大师夏承焘,在日记中写道:“夜与雍如何情人桥听水,繁星在天,万绿如梦,畅谈甚久。”

潘希珍,笔名琦君,散文家。14岁就读于教会中学,后毕业于之江大学中文系,师从词学家夏承焘。代表作品有散文集、小说集及儿童文学作品30余种,包括《烟愁》、《细纱灯》、《千里怀人月在峰》、《与我同车》等,同时,她也是著名电视剧《橘子红了》的原作者。

郁达夫,著名小说家、散文家、诗人,曾就读于之江大学,对之大有着很深的感情。

陈望道,国共产党早期创始人,第一任上海市委书记。当年在之江大学念数学和英语,后来翻译了《共产党宣言》的第一个中文全译本,一代修辞学大家。

陈从周,著名古建筑、园林艺术家。这位从之江中文系毕业的学生,后来成为了中国古典园林建筑大师,毕生致力于园林保护,同时还是昆剧大师……..

同时之江大学也曾培养了中国最早的一批工程师。

(四)漫步之江

岁月兜转,月轮山麓依旧是一派沉静和安稳,大部分建筑随山势散布着,和百多年前并无二致。求学之江,奢享寂静,品味自在。

踏足在此,每每拾阶而上,总是让人容易心生遐想,在之江校园的每个角落都有先辈们的足迹。这里曾代表了那个时代最好的大学的模样,这里汇集了那个时代中国最优秀的人才。它不仅是中国历史最长的大学校园之一,更是其中为数不多保存完整的大学建筑群。这里的一草一木,一砖一瓦似乎都能为我们讲上一段如烟的往事,它们见证了这里的人来人往,风云变幻,百年的岁月变迁,不变的是那一群群从都克堂前经过的青年们的身影,意气风发的我们仍静坐在老图书馆里翻阅书籍,会在钟楼的那片草坪前高谈阔论,那棵老香樟树下也依旧会有朗朗的读书声。这里有如此多的过往,以致无论停留在哪个角落都可以轻易的连接起一段历史。经济学馆悠扬的钟声又起,响彻江面,慎思堂前,仿佛还能看见孙中山先生在这片茵茵绿草上慷慨激昂演讲的身影;而那棵“遮天蔽日”的老香樟或许也还记得青涩的郁达夫从它身边经过时的模样,还记得书生意气的朱生豪就曾坐在那图书馆的窗边埋头翻阅沙翁的著作;站在那个老旧的田径场中,我们能想见当年的前辈们在全国大学生运动会上拼搏的模样。这棵老香樟也许也会记住在那个阳光明媚的春日里闲步悠游,追思遐想的我们。

我们虽尽力的追寻之江的过往,却难以完整的复述。而之江的未来早已融入了浙大的血脉,我们相信,同样秉承着追求科学、追求真理精神的浙大人定会继续踏着求是之路永远向前!

附:《钱江潮》第二期中相关的专题版块将会整理出更多的资料,我们会根据录音材料完整呈现与胡老师访谈的内容,同时也将结合相关史料作出后续的专题报道,敬请关注。感谢雷巍巍同学在材料收集的过程中给予的帮助。如需转载本文请保留文章出处及相关作者姓名。

浙江大学光华法学院《钱江潮》杂志社

文稿:颜 强 何 谐 盛远平

摄影:蒋文韵 高 燕

材料收集:龙 跃 黄 海 盛远平 张 寒 樊丽娜