热点新闻

经济学始于佛法式微 ――“法文化月系列活动系列讲座之熊秉元教授讲座”

发布者:系统管理员 发布日期:2013-04-25 点击次数:3186

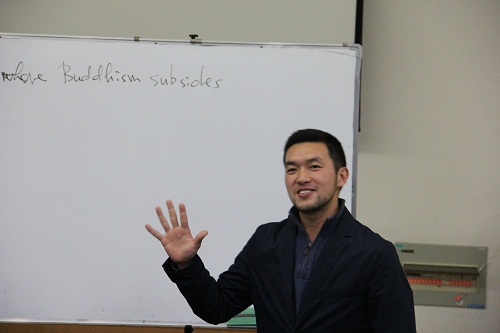

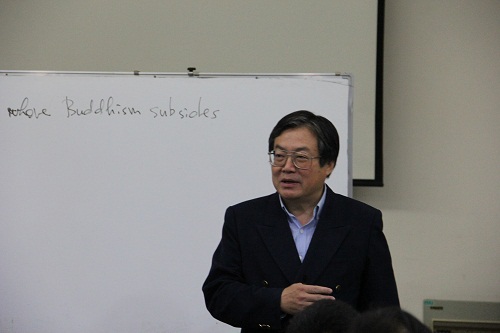

2013年4月23日,光华法学院博士生会在紫金港校区国际会议中心223室举办了主题为“经济学始于佛法式微”的讲座。本次讲座的主讲人为著名法律经济学家、台大经济系熊秉元教授,光华法学院兰荣杰博士担任主持人。

在讲座伊始,兰荣杰博士以“1、2、3、4、5”风趣的开场白介绍了熊秉元教授,为本次讲座营造了轻松、活泼的气氛。

熊秉元教授重新回顾了自亚当·斯密以来的经济学经典命题“人是理性的动物,情感是受到理性节制的”,并以0>0、1+1<2、1+1>2、0~0等算数式逐一展开论述。

首先,熊教授指出,人是理性的动物,同时也是自利的。他以“第一次约会与第五次约会的表情、动作、行为是否一致?”“为什么骑车要换挡?我们的情感会不会有类似的换挡?”等生活中常见的问题,向同学们展示了为何人是理性的动物。不少同学向这一经济学经典命题提出了质疑,熊教授机智而雄辩地做出了回应,赢得了不少同学的笑声。紧接着,熊教授指出,人类行为很大程度上是自利的,利他的行为是非常少见的。自利是理解社会现象的关键,人类行为虽然千奇百怪,但自有其道理。

第二,熊教授说道,虽然我们都反对“贴标签”,但事实上在生活中我们并不能回避“贴标签”,因为这是大幅度地降低我们的行为成本的策略。此外,人不只对环境贴标签,也会对自己贴标签。熊教授以便利店和奢侈品店中店员对顾客的不同态度、以及男生与女生的着装习惯证明了这一点。熊教授再一次提醒我们,对于社会现象而言,“存在不一定合理,但存在必定是有原因的”。

第三,1+1如果要产生大于2的结果,要求的条件是错综复杂的,好的价值的出现是有条件的。他以经济学的思维解读了煤矿事故频发的原因,在熊教授看来,其中的原因之一,就是煤矿的产权不固定,因而矿产主既没有意愿去维护安全设施,甚至在维护成本大于其他成本时,也没有经济上的动力去维护安全设施。

第四,熊教授指出,一件事物的意义是由其他事物的意义来衬托的。熊教授以宏观历史的视野指出,人类社会的发展进步是不间断的文化沉淀的过程。

在讲座的最后,熊教授论述了经济学与佛法式微之间的关联。熊教授指出,佛法的境界要求一切如常,从而也就没有了任何的分别,因而也就没有了选择的必要。但是,人的本性就是有分别心,有了分别心,才有了对照、有了选择。故而,经济学始于佛法式微处。

本次讲座由兰荣杰、范良聪两位老师作总结性的评述。范良聪老师指出,经济学为人们看待社会现象提供了一种比社会心理学等社会科学更为简单的观察工具,当我们拥有了一套简单的工具,为何我们要舍近求远呢?兰荣杰老师则指出,熊教授将经济学与身边的社会现象紧密地关联在一起,犹如“胸有猛虎,细嗅蔷薇”的学者。本次讲座得到了广大同学的积极参与,在激烈的讨论中,本次讲座圆满成功。